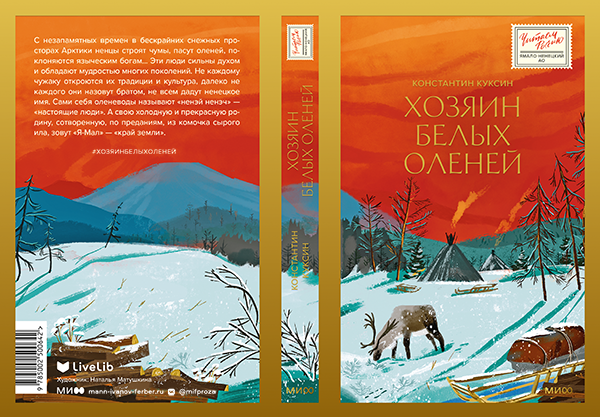

Хозяин белых оленей

Ямало-Ненецкий автономный округ

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) расположен на севере Западной Сибири. С запада он граничит с Полярным Уралом, а с севера омывается водами Карского моря. По территории округа протекает самая длинная река Сибири — Обь, на берегу которой стоит окружная столица — город Салехард. Название «Салехард» в переводе с ненецкого означает «поселение на мысу». Раньше город носил имя Обдорск, что с языка коми переводится как «место при Оби».

Окружной центр национальных культур в Салехарде

В ясную погоду из Салехарда можно увидеть склоны Полярного Урала. Обь впадает в Обскую губу — длинный и узкий залив Карского моря. На запад от нее до Байдарацкой губы простирается сам полуостров Ямал, давший название всему округу. Жители ЯНАО часто именуют Ямалом весь округ, на географических картах это имя носит только полуостров, но сами ненцы Ямалом (нен. я`мал, «край земли») называли только северное побережье полуострова вдоль пролива Малыгина. На восток от Обской губы до Енисейского залива простирается Гыданский полуостров, на котором проходит граница округа с Красноярским краем.

Две трети территории округа (северная часть и Уральские горы) — это обширные, но малопродуктивные тундры, на юге находится северная тайга, а между ними расположена узкая полоска лесотундр. Эти природные условия и сформировали образ жизни и культуру народов, живущих здесь. Самые ранние следы людей на этой территории относятся к мезолиту — среднему каменному веку. Ямал нельзя назвать археологически полностью обследованным, и в ближайшее время это вряд ли изменится. Однако ямальская археология богата уникальными находками. Благодаря многолетней мерзлоте здесь возможно обнаружить такие вещи, которые в иных условиях имели бы гораздо меньше шансов сохраниться.

Ямало-Ненецкий АО на карте России

Долгое время основой хозяйства людей, населяющих регион, были охота, собирательство и рыболовство. В раннем железном веке (I в. до н. э. — I в. н. э.) народы этой территории включаются в глобальную международную торговлю: пушнина, добываемая здесь, шла на юг до Великого шелкового пути и далее по нему в разные концы ойкумены. В то же время товары, произведенные в других регионах Евразии, тем же путем достигали Ямала. На территории округа находят изделия из серебра и других металлов, произведенные в Иране, Византии, Западной Европе, Прикамье и т. д. и относящиеся к периодам раннего железного века и Средневековья.

На вопрос о происхождении ямальского оленеводства (был ли олень приручен на территории округа или за его пределами) и о более точном времени его появления в регионе (ранний железный век или Средневековье) однозначного ответа, с которым были бы согласны все специалисты, пока нет. В любом случае в русском литературном произведении «О человецех 1 незнаемых в восточной стране» (написано в

Стойбище оленеводов в конце лета. Фото автора

В русских источниках первым сведением о регионе считается сообщение из Новгородской летописи за 1096 год, появившееся в редакции 1118 года, в котором Гюрята Рогович (судя по всему, новгородский посадник), передает рассказ своего отрока, посланного в Печору для сбора дани и дошедшего до Угры, соседствующей «с самоядью на полунощных сторонах». С конца XII века нам известно о регулярных походах за Урал новгородцев с целью обложить местное население данью. Окончательное же присоединение этих земель к Московскому царству происходит в конце XVI — начале XVII века. В 1595 году для сбора ясака (пушной дани) ставят Полуйское зимовье, на месте которого позже появится Обдорский острог, а позже и город Обдорск. В 1601 году на реке Таз (сейчас Красноселькупский район ЯНАО) основана легендарная «златокипящая» Мангазея, которая была в XVII веке центром пушной торговли в регионе. Сибирская пушнина, поступавшая в XVII веке из разных регионов, в том числе и с территории будущего Ямало-Ненецкого автономного округа, играла важную роль в формировании царской казны, так как в отличие от многих других товаров, производившихся в Московском царстве, продавалась в Западную Европу за золото. К XVIII веку пушной зверь был подвыбит, а значение его для царской казны упало. Но в этот же период,

Олени в карале. Фото автора

На территории ЯНАО проживают ненцы, которых русские когда-то называли самоедами, ханты, которых русские называли остяками, а также селькупы и коми. Ненцы (нен. ненэй ненэць, «настоящий человек») — самодийский народ, крупнотабунные оленеводы-кочевники, освоившие с помощью оленеводства тундры как к востоку, так и к западу от Урала, а от них это хозяйство переняли некоторые северные ханты и коми. Ханты (хант. ханты, «человек») — угорский народ. Традиционно ханты занимали территории в таежной зоне и были охотниками и рыболовами (в основном они живут южнее, на территории современного Ханты-Мансийского автономного округа). При движении на север ханты сталкивались с ненцами, и память о военных столкновениях нашла отражение в фольклоре этих народов. Впрочем, нередкими были и есть межэтнические браки — отсюда ненецкие фамилии хантыйского происхождения и наоборот. На момент прихода русских ханты строили укрепленные «городки», у них была своя знать и военное сословие. Именно представители хантыйского рода Тайшиных до 1886 года были обдорскими князьями (их резиденцией был поселок Горнокнязевск).

Северные селькупы (самодийский народ) пришли на территорию округа в XVII веке. На момент появления русских у селькупов существовало военно-политическое объединение в Среднем Приобье, известное по русским источникам как Пегая орда. После падения Пегой орды часть селькупов ушла на север в верховья реки Таз, где народ живет до сих пор. Основным занятием северных селькупов стала лесная охота, но их предкам были знакомы и коневодство, и простое земледелие.

С XVIII века с запада, из-за Урала, пришли коми-ижемцы — один из финно-угорских народов. Традиционно они были лесными охотниками с комплексным хозяйством, но некоторые из них переняли оленеводство ненецкого типа и адаптировали его под условия рынка. Именно опыт коми с производственным кочеванием и нацеленностью на прибыль в дальнейшем использовали строители оленеводческих колхозов.

Сегодня на территории округа проживает более чем 500 тысяч человек. Самый крупный город — построенный газовиками Новый Уренгой, с населением более 100 тысяч человек (в Салехарде — чуть менее 50 тысяч). Часть коренного населения продолжает вести традиционный образ жизни, который отличается от жизни их предков в XIX веке: у них появились облегчающие их хозяйство снегоходы, электрогенераторы, сотовые и спутниковые телефоны, ноутбуки. Однако живут они как в городах и поселках, так и в тундре, кочуя с оленьим стадом.

Станислав Терешков,

старший научный сотрудник сектора археологии и этнографии

МВК им. И. С. Шемановского