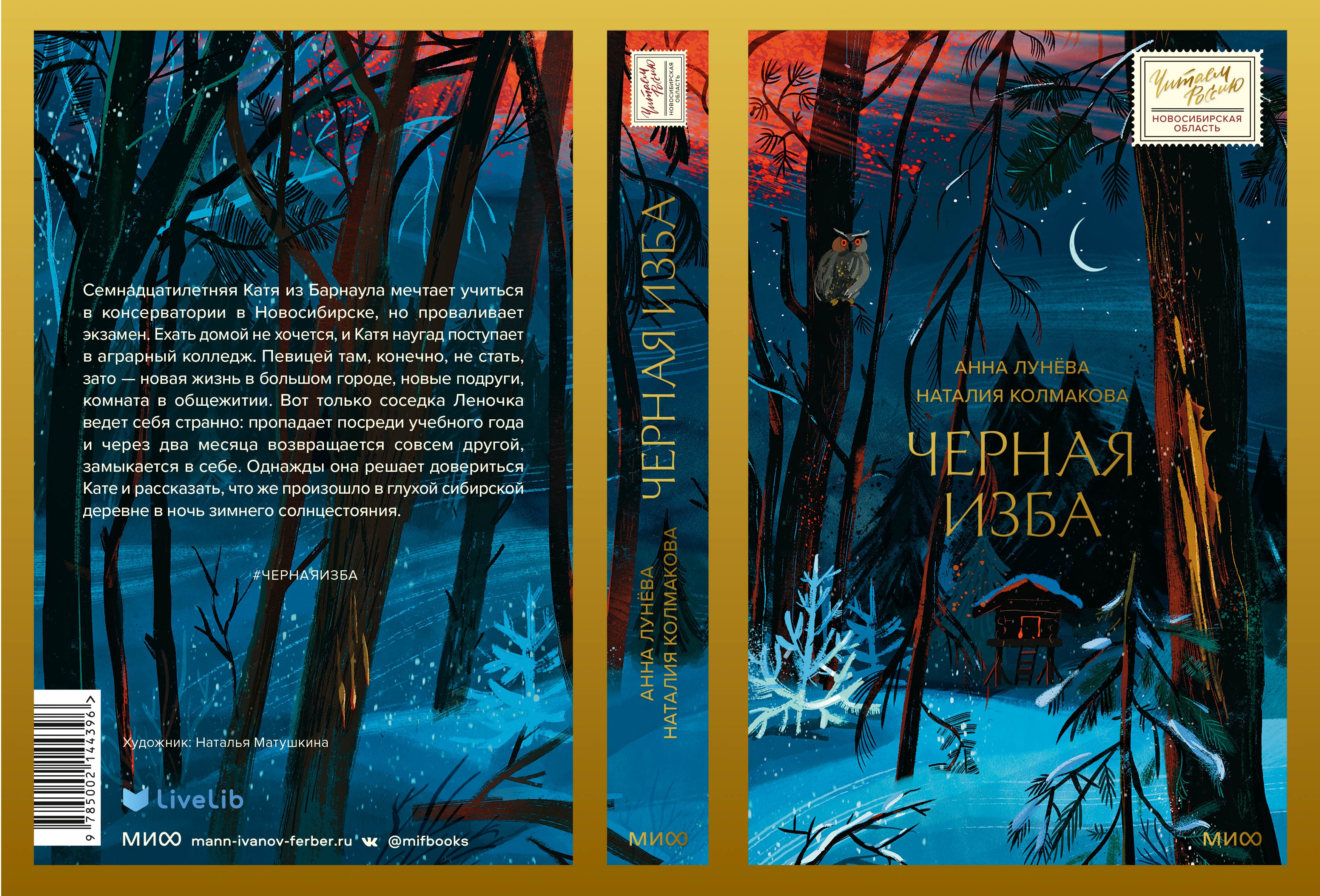

Черная изба

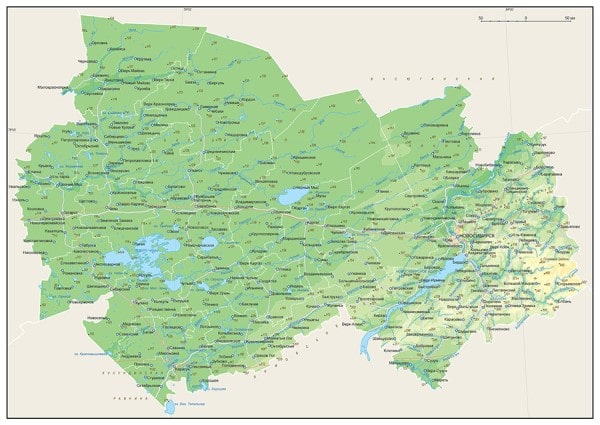

Новосибирская область — один из субъектов Российской Федерации, образованный в 1937 году. Она расположена на юго-востоке Западной Сибири, граничит на западе с Омской областью, на севере — с Томской, на востоке — с Кемеровской, на юге — с Алтайским краем и на юго-западе — с Республикой Казахстан.

Новосибирск в 1930-е годы

Новосибирская область — неофициально Новосибирь — не самый большой регион Российской Федерации, около 177 тысяч км2. На ее территории свободно могли бы уместиться Уругвай, или Тунис, или одновременно Ирландия и Исландия, однако по площади она уступает, например, Тюменской, Иркутской или соседней Томской области. Но не все размером меряется — исторически эта территория была значимым центром освоения Сибири и сейчас остается важным экономическим и культурным регионом.

Карта Новосибирской области

А вот областная столица, Новосибирск, — в наши дни самый большой город азиатской части России, в нем живет более полутора миллионов человек. Основан он был не так давно, 130 лет назад, во время строительства первого железнодорожного моста через р. Обь — это была часть Транссибирской магистрали — и первоначально назывался Новая деревня. Сменив с тех пор несколько названий, получив в

Новосибирск ночью, вид с р. Обь

Географически Новосибирская область расположена на юго-востоке Западной Сибири, в степной, лесостепной и таежной зонах. Леса занимают пятую часть ее территории, еще столько же — болота. На севере и северо-западе области находится крупнейшее в мире Васюганское болото, кандидат на включение в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Западная Сибирь — это низменность, поэтому здесь очень много озер (около 3 тысяч), речек и речушек, две большие реки Обь и Омь, а также Обское море — Новосибирское водохранилище, занимающее более 1000 км2. Оно возникло в конце

Новосибирск из космоса

Кто жил в этих деревнях? На первый взгляд, раз речь идет о Сибири, то населять эти территории должны были коренные народы. Однако Обское море затопило уже русские деревни. Ведь Новосибирская область находится на рубеже двух природных зон — тайги и степи, и эти земли многие тысячи лет были пограничьем двух типов культур — лесных и степных. Здесь происходило взаимодействие, не всегда мирное, древних иранцев, угров, самодийцев, монголов, тюрок и, в конце концов, славян. Восточные славяне начали обосновываться в этих местах в XVII веке. Коренные народы на территории Новосибирской области в то время тоже, конечно, были — предки современных сибирских татар, казахов, алтайцев. До XVI века в этих местах существовало Сибирское ханство, осколок Золотой Орды, его население не могло вдруг исчезнуть. Впрочем, сейчас по статистике почти 90% населения области — русские, примерно по 1% насчитывают немцы, татары, украинцы, а другие народы представлены в еще меньшем количестве. Всего в Новосибирской области живет чуть менее 3 млн человек, в основном в городах — почти 80%.

Природа Новосибирской области

В наши дни такая картина кажется вполне однородной, но еще лет сто, а где-то и пятьдесят назад она была пестрой, как лоскутное одеяло: Новосибирскую область, как и другие районы Сибири, с

_-_DSC05039-min.jpg)

Промысловые приспособления и одежда народов Западной Сибири

Материальная и духовная культура сельских жителей Новосибирской области, их обряды и праздники, декоративно-прикладное творчество и фольклор стали предметом внимания исследователей еще в XIX и XX веках. Так как же жили новосибирцы, что рассказывали, какие песни пели — а может, и до сих пор так живут, поют песни и рассказывают интересные истории? Возьмем, например, гуляния и игры на Святки — в эти «страшные вечера» деревенские жители не работали («В святки все дела спят»), ходили славить Христа, но и боялись нечистую силу: «Вечерами с Рождества и до Крещения не пряли. Страшные вечера какие-то, пряжа могла спутаться. Не нами заведено — не нами попрется» (П. Л. Баранова, д. Ключевая Венгеровского района)1; «В Святки не работали вечерами. Молодежь собиралась на игрышшах, взрослые просто беседовали. Говорили, нечистая сила бегает. Страшными вечера назывались... Волхидки какие-то бегали, в свиней, гусей могли обратиться. Они свалят, катать начнут по снегу. Человек испугается и может стать уродом» (П. А. Шульгина, с. Сушиха Ордынского района); «Раньше у чалдонов в Святки страшно было ходить по улицы. Колдуны были: как идем, им уже надо че-то делать. Мать задумала пойти одна, недалеко, к своим вечером. Вот, говорит, иду, а за мной свинья. Идет и ухает, идет и ухает. Я шагу прибавляю, и она... И уже за подол подхватывает. Тада магазинчик был, и я как шла, так зашла туда. А она тада стала на дыбы и говорит: „Хватилась, рано зашла!“ Они ж катают, шэкотют, считай, до смерти» (П. М. Антипина, пос. Северное Северного района).

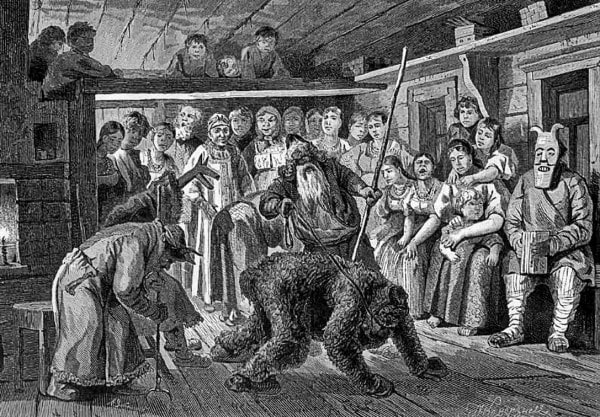

Ряженые

Молодежь, да и взрослые иногда, рядились в шуликунов — нечистую силу: выворачивали тулупы ворсом наружу, на лица надевали маски из кожи, бересты или бумаги, приделывали бороду, рога и хвост, подвешивали колокольчики, мазались сажей, грязью: «У кого были маски — одевали, нет — брови высаживали (мазали сажей), щеки красным красили, бороду из пакли...» (А. А. Бугакова, д. Катково Коченевского района); «У шуликанов маски из коровьей кожи, сушеные лошадиные морды, вывернут и оденут на лицо... хвосты привязывали» (И. А. Оленников, д. Середино Колыванского района). Женщины рядились в мужскую одежду и наоборот. Ряженые ходили по селу, гремя разной домашней утварью, а заходя в избы, пели припевки, прося одарить их. Если им подавали, то хозяевам пели:

Дай бог вам побольше пожить

Да побольше нажить:

Денег мешок,

Двадцать телок

Да полушок...

А если хозяева не одаривали их, то пели:

Ой вы злыдни!

Дай бог вам побольше пожить

Да побольше нажить:

Блох да вшей,

Клопов, да тараканов,

Да мышей до ушей!

(П. Т. Глушаева, пос. Маслянино Маслянинского района.)

Кроме того, ряженые творили всякие «кудеса» — зрелище было и страшное, и смешное! Вот как рассказывают об этом местные жители: «Медведя водили, водили, коня водили... Тулупы были раньше большие, надевали на куфайку. И вот така идет он на четырех лапах. Сделают маску медвежью с клочка шубного. И возьмут это как медведь, завяжут веревку и ведут его. Вот так вот. Смеху было! Медведя приведут — он рычит, чтоб давали ему. Кто печенье дает... Мешками насобировали! (М. Л. Скоробогатова, пос. Кыштовка Кыштовского района); «Дед один наряжался — баранью шкуру оденет — и за нами. Мы до смерти боялись» (А. Д. Вилкина, д. Ключевая Венгеровского района). Рядились и покойниками — одевались во все белое, лицо закрывали белой холщевой маской с прорезями для глаз и рта: «Во все белое снаряжались, все боялись: „Ой, покойник!“ Рубаху белую подпояшут, штаны белые...» (М. Л. Скоробогатова, пос. Кыштовка Кыштовского района); «Один пошел с товарищем на край села. Там семья жила. У них ребятишек мно-ого-о-о. Окошко-то в избах были одинарные. Ряженый взглянул в окно, девочка-то и заплакала» (Н. В. Маркина, д. Новокузьминка Ордынского района). Покойницами рядились и женщины: «Все белое оденут, за нами начнут бегать, мы визг поднимаем: „Белая баба, белая баба!“ На лицо белые маски сделают, с тыквой горящей носились. Пугали, да и все» (А. А. Бугакова, д. Катково Коченевского района).

Ольга Христофорова,

доктор филологических наук,

директор Центра типологии и семиотики фольклора

Российского государственного гуманитарного университета

1 Рассказы жителей Новосибирской области приводятся по изданию: Фурсова Е. Ф. Календарные обычаи и обряды восточнославянских народов Новосибирской области как результат межэтнического взаимодействия (конец XIX — XX вв.). Ч. 1. Обычаи и обряды зимне-весеннего периода. Новосибирск : Агро, 2002. С.